はりここちゃん

はりここちゃん果糖ぶどう糖液糖って??

そんな疑問にお答えします。

普段の食生活のなかで、砂糖や人工甘味料などの摂取量を気にしている方は多いかもしれません。

しかし、意外と見落とされがちなのが、「果糖ぶどう糖液糖」や「ぶどう糖果糖液糖」といった異性化糖です。

異性化糖とは、ペットボトル飲料や調味料、漬け物など、さまざまな食品に使われている糖類の一種で、

日本における食品表示のルールでは、異性化糖は添加物ではなく食品に分類されます。

そのため、「無添加」や「オーガニック」といったナチュラル志向の食品にも含まれていることがあり、過剰摂取の恐れもある注意したい成分のひとつです。

そこで本記事では、「果糖ぶどう糖液糖」などの異性化糖とは何か、そしてそれがなぜ問題視されているのかについて、わかりやすく解説していきます。

さらに、どんな食べ物・飲み物に入っているのかまで詳しく紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!

果糖ぶどう糖液糖・ぶどう糖果糖液糖・高果糖液糖とは?

「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」「高果糖液糖」は、いずれも異性化糖と呼ばれる糖の一種です。

異性化糖とは、トウモロコシなどを原料とする“デンプン”を加水分解し、異性化処理を行うことで得られる、ブドウ糖と果糖を主成分とする液状の糖のことを指します。

異性化糖(いせいかとう、英語: high-fructose corn syrup; HFCS)とは、主にブドウ糖からなるコーンシロップ(トウモロコシ)を、酵素かアルカリによって異性化した果糖とブドウ糖を主成分とする糖をいう[1]。日本の食品の原材料名でよく果糖ブドウ糖液糖と表記される。

引用:異性化糖

甘みの強さ

「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」「高果糖液糖」といった名称は、果糖の割合(含有率)によって決まります。

甘みの強さは“果糖>ブドウ糖”となるため、果糖の含有率が高い「高果糖液糖(果糖90%以上)」が、異性化糖の中でも特に甘味が強いことになります。

| 表示名 | 果糖の割合(目安) |

|---|---|

| ぶどう糖果糖液糖 | 果糖50%未満 |

| 果糖ぶどう糖液糖 | 50%以上90%未満 |

| 高果糖液糖 | 90%以上 |

一方、砂糖(ショ糖)は、ブドウ糖と果糖が1:1で結合した二糖類です。

これに対して「果糖ブドウ糖液糖(果糖55%程度)」は、果糖の割合が高く、甘味度は砂糖とほぼ同等とされています。

異性化糖の甘みの強さは温度によっても変化します。

砂糖の甘味度(甘みの強さ)を 100 とすると、ブドウ糖の甘味度は 65 – 80、果糖は 120 – 170 で、甘味度の強さは 果糖 > 砂糖 > ブドウ糖 の順である。そのため、果糖分 42 % のブドウ糖果糖液糖の甘味度は 70 – 90、果糖分 55 % の果糖ブドウ糖液糖は 100 – 120 である。

引用:異性化糖

異性化糖の問題点

「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」「高果糖液糖」などの異性化糖は、砂糖よりも安価で使いやすいため、多くのメーカーで広く使用されています。

ただし、これらを含む食品を日常的に摂取することには、以下のようなリスクがあることも知っておきたいところです。

- 遺伝子組み換え原料の可能性

- 過剰摂取しやすい

- 吸収がはやい

「異性化液糖」の原料は、トウモロコシやじゃがいもなどに含まれる“デンプン”です。

とくに、コーンスターチ(トウモロコシ)がよく使われますが、これは遺伝子組換え作物を原料とする輸入品である可能性が高いのです。

異性化糖製造企業は、11社14工場で、コーンスターチや国産いもでん粉(かんしょ・ばれいしょ)を原料として、異性化糖のほか、ぶどう糖、水あめ等の糖化製品を生産。このうち9社12工場が輸入とうもろこしから糖化製品を一貫生産している。

引用:異性化糖をめぐる状況について

また、異性化糖は“液状”のためさまざまな食品に混ぜやすく、実際に清涼飲料水・お菓子・漬け物・調味料などあらゆる商品に使われています。

しかし、これらは後味が軽やかで、砂糖のような重い甘さを感じにくいため、無意識のうちに摂りすぎてしまう懸念があります。

砂糖より甘みが口中に残りにくく、低温下で甘味度を増すので、清涼飲料や冷菓などに多く使われている。異性化糖は価格も安い(果糖分 55 % の果糖ブドウ糖液糖は砂糖の7割程度)ので、他に缶詰、パン、みりん風調味料などにも使われている。

引用:異性化糖

また、「砂糖(ショ糖)」は、ブドウ糖と果糖が1:1で結合した二糖類のため、体内で分解されたあとに吸収されます。

しかし、「異性化糖」は、ブドウ糖と果糖が最初から単糖の状態で混合されているため、分解の必要がなく、すぐに吸収されてしまうのです。

どんな食べ物・飲み物に入っているのか?

「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」「高果糖液糖」などの異性化糖は、

以下のようなメリットがあるため、多くの食品に使用されています。

- 液体なので溶解する手間がいらない

- 甘味がシャープで後味が残りにくい

- 低温で甘味度が増す

- 砂糖よりも価格が安い

農林水産省(令和7年5月)の資料によると、異性化糖が最も多く使用されているのは「清涼飲料水」であり、次いで「酒類」、「調味料」、「乳製品」となっています。

入っている飲みもの

異性化糖は“液状”のため飲み物との相性がよく、特に以下のような「清涼飲料水」によく含まれています。

- 炭酸飲料

- 栄養ドリンク

- スポーツドリンク

- 紅茶・コーヒー入り飲料

- 乳酸菌飲料

- 果実・野菜ジュース

「清涼飲料水」には、甘みのあるほとんどの製品に含まれていると考えてよいでしょう。

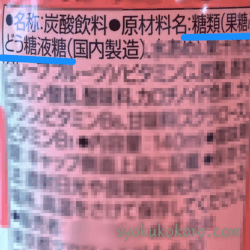

また原材料表示は、使用量の多い順に成分が記載されるため、異性化糖が最初に書かれている場合は、多くの量が使われていることを意味します。

さらに、同時に使われやすい添加物(酸味料や香料など)によっても、

より爽やかで飲みやすい味に仕上がるため、実際の“甘さ”を感じにくく、つい飲みすぎてしまうことがあります。

見た目や味だけで判断せず、成分表示にも目を向けながら、賢く選ぶことが大切です。

入っている食べもの

異性化糖は、調味料やヨーグルト、お菓子などの食べ物にも含まれている場合があります。

なかでも「調味料」は使用されていることが多く、とくに以下のような製品は注意して選びたいところです。

- 醤油

- めんつゆ

- ぽん酢

- ケチャップ

- ドレッシング

- 焼肉のたれ等

さらに、これ以外の「食品」では以下のような製品によく含まれています。

- ヨーグルト

- ゼリーやプリン

- アイス

- パン

- フルーツ系の缶詰

- 漬物・キムチなど

まとめ:食べ過ぎ・飲み過ぎにご注意を

「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」「高果糖液糖」などの異性化糖について解説しました。

異性化糖は、トウモロコシやジャガイモなどの“デンプン”を原料とした甘味料の一種であり、

液状のため扱いやすい、コストが低いといったメリットがあるため、食品業界で広く使われています。

しかし、異性化糖は砂糖に比べてシャープな甘みで過剰摂取しやすい点や、

体内での吸収が早い、原料に遺伝子組み換え原料が使われていることが多いといった、注意点もあります。

そのため、炭酸飲料やスポーツドリンク、果汁入り飲料などの「清涼飲料水」、ケーキやアイス、ゼリーなどの「菓子類」、

めんつゆ、ポン酢、ドレッシングなどの「調味料」などは、特に注意して選びたいところです。

成分表示にある「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」といった表記を気にかけて、摂りすぎに気をつけましょう。