おなやみ

おなやみ塩ってどう選べばいいの?

そんな疑問にお答えします。

私たちの食生活に、なくてはならない「塩」。

しかし、巷にはさまざまな製品が売られていて、どんな違いがあるのか?どうやって選べばいいのか?とお悩みの方も多いかもしれません。

実は、塩の成分は塩化ナトリウムだけでなく、カリウム、マグネシウム、カルシウムなどのさまざまなミネラルが含まれ、からだに必要な栄養素を補ってくれる存在です。

安易に選んでしまうと、ナトリウムだけが多く含まれた塩や、不要な添加物が含まれている製品を手にしてしまうかもしれません。

そこで本記事では、市販されている「食塩」にはどんな違いがあるのか?選び方や見分け方を詳しく解説。

さらに後半では、国産&無添加で “おすすめの食塩” を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この内容を知れば、あらゆる“塩の違い”がわかるようになり、あなたの生活をより豊かにする食塩やそのメーカーに出会えます!

食塩には「海塩」と「岩塩」がある

食塩には、大きく分けて「海塩(かいえん)」と「岩塩(がんえん)」があります。

「海塩」とは、海水を原料とした塩のこと。天日で干したり、釜で煮つめたりしてつくられます。

日本は海に囲まれているため「海塩」が主流で、市販されている食塩の多くがこちらに該当します。

伝統的な製法でつくられた「海塩」は、さまざまなミネラルを含んでいるため、塩かどのないまろやかな味わいのものが多いです。

一方「岩塩」とは、かつて海だった場所が地殻変動によって押し上げられ、地中に閉じ込められた“塩の結晶”などから採掘された塩のこと。

世界では「岩塩」が広く利用されていますが、日本では採ることができないため、海外から輸入されています。

海底が地殻変動のため隆起するなどして海水が陸上に閉じ込められ、あるいは塩湖が、水分蒸発により塩分が濃縮し、結晶化したものである。

引用:岩塩

形成時期は5億年から200万年前といわれ、世界の塩の生産量の約3分の2が岩塩からつくられています。

引用:岩塩ができるまで

世界中には数多くの岩塩がとれる場所がありますが、日本にはありません。

塩づくりの工程とは?

市販されている食塩の多くは、「海水」を原料としてつくられます。

また、海水から塩をつくる場合、塩分濃度が約3.5%である海水を濃縮し、この濃い塩水をさら濃縮して結晶化させます。

そのためパッケージには、この濃縮・結晶化の工程が記載されていて、これを知っておくことで用途にあった塩を選ぶヒントになるのです。

※濃縮〜結晶化までを「平釜」だけで行う場合もあります。

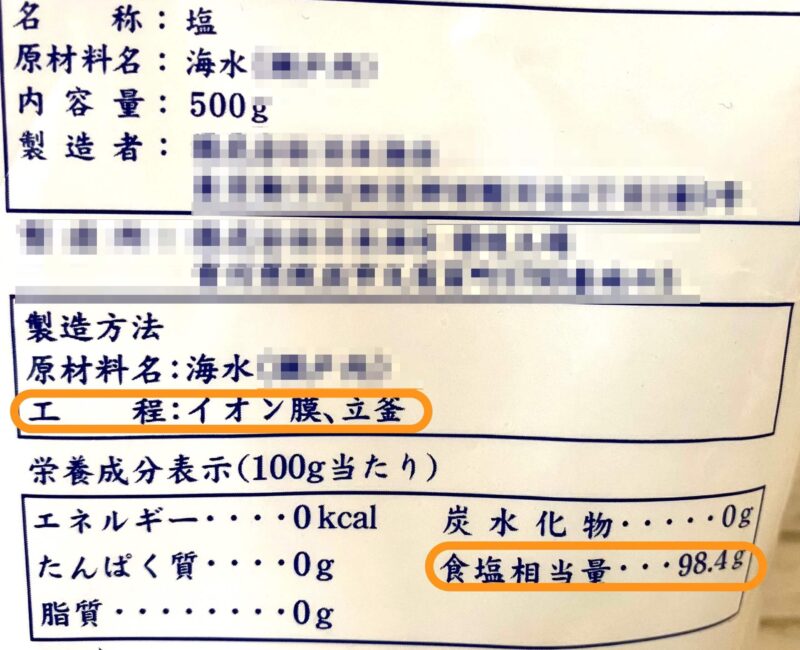

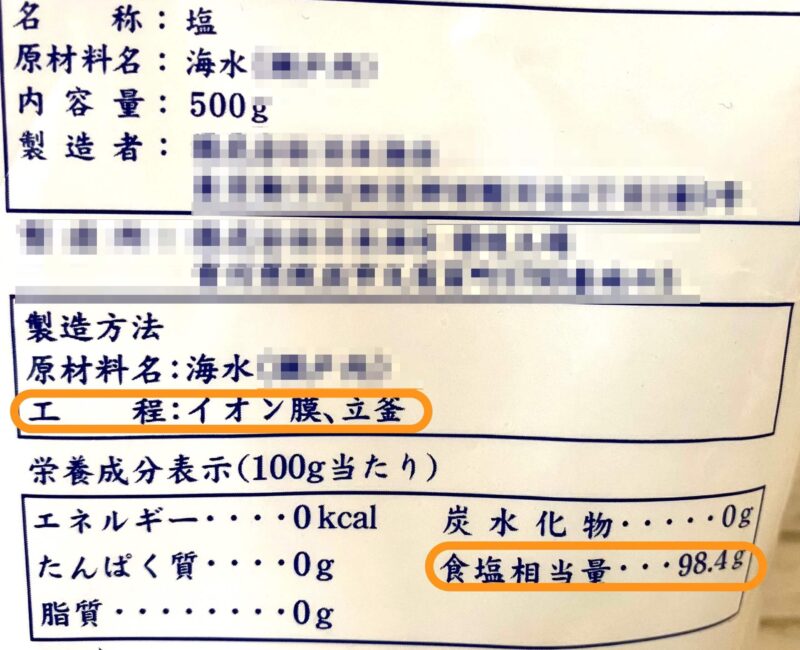

例えば、製造工程欄に「イオン膜、立釜」と表示されている場合は、

イオン膜装置を使って海水を濃縮し、立釜で加熱・蒸発させて結晶化させた製法の塩という意味です。

「海塩」の用語は、海水を原料として製造された食用塩に限り表示することができます。

引用:11)用語の使用基準 (規約・規則第5条)

精製された塩(イオン膜・立釜など)

精製された塩とは、一般的に「塩化ナトリウム(NaCl)」の純度が非常に高い塩のことを指します。

これには主に「2つの製法」があり、それが以下の通りです。

- 天日塩を原料として不純物を取り除き、再結晶させる

- 海水を原料に、イオン膜法を用いて製造する

①の天日塩を原料とする方法は、再製加工塩とも呼ばれることがあるため、そちらの項目で解説します。

以下では、主に精製された塩に用いられる「イオン膜法」について解説します。

イオン膜とは?

「イオン膜(イオン交換膜)」は、電気の力と特別な膜を使って、海水から塩分を効率よく集め、濃い塩水をつくる方法として用いられます。

商品ラベルの【工程】欄に「イオン膜」と書かれているものが該当し、「イオン膜、立釜」という表示が、よく見られる精製された塩の工程です。

イオン膜法で濃縮した塩水を、「立釜(完全密閉型の蒸発装置)」で加熱・蒸発させ、塩を素早く結晶化させることで、効率的かつ大量に生産することができます。

電気を流した時に塩分だけを透過する膜を使い、海水の塩分を約6 倍(3%→約18%)に濃縮する方法です。

引用:1)イオン膜:>機能

このような「精製された塩」は、天候に左右されず安定して製造できるため、消費者にとっても安価で入手できるというメリットがあります。

一方で、製造過程で塩化ナトリウム以外のミネラル成分がほとんど取り除かれてしまうため、栄養的な面では他の塩に比べて劣ることがあります。

完全密閉型蒸発缶を用いて、減圧または加圧状態で加熱蒸発させて、塩水を濃縮または結晶化する工程(できる塩:立方体)。

引用:用語解説>7)立釜:

栄養成分表示にも注目を!

精製された塩を、製造工程以外で見分ける方法としては、パッケージの「栄養成分表示」を確認するのが有効です。

精製塩は、食塩相当量が100g中99g前後と非常に高く、塩化ナトリウム以外のミネラル成分はほとんど含まれていません。

また、安価で大量生産が可能なことから、お菓子やレトルト食品、インスタント食品など、さまざまな加工食品に広く使用されています。

価格の安さを活かして、調理前の食材を洗ったり、キッチン周りの除菌・消臭といった用途には便利ですが、

日常的に調味料として使用する塩に関しては精製された塩ではなく、ミネラルバランスに優れた塩を選ぶことがおすすめです。

再製加工された塩(溶解・立釜など)

再製加工された塩とは、一般的に海外で生産された「天日塩」を、国内で水や海水にいったん溶かし、濃い塩水をつくったうえで、釜で煮詰めて再結晶化させた塩のことです。

この過程では、味やミネラル成分を調整するために、「にがり(塩化マグネシウム)」などを添加する場合もあります。

太陽や風力といった自然エネルギーを利用してつくられる「天日塩」ですが、

大規模な生産には、乾燥した気候と広い土地が必要とされるため、日本のような高温多湿な地域は向いていません。

そこでメキシコやオーストラリアといった、適した気候条件を持つ国々で生産された「天日塩」を利用し、再製加工された製品が多く存在します。

原材料には、海水ではなく「天日塩(原産国名)」と記載されていることが多く、製造工程には「溶解」の文字があるのが特徴です。

天日塩、岩塩などを、水または海水などに溶解して濃い塩水(かん水)を作る操作です。

〜中略〜

天日塩、岩塩などを溶解して塩水を作る操作は、天日塩や岩塩に含まれる砂泥を除き、再結晶することで異物を除去できます。

引用:3)溶解:

再製加工された塩は、比較的安く購入できるというメリットがありますが、「溶解・立釜」などの工程を経ることで、

塩化ナトリウム以外のミネラル成分が、精製された塩と同程度にまで減ってしまっている場合があります。

ただし一方で、製造過程で海水に溶かしたり、「にがり(塩化マグネシウム)」などを添加することで、塩化ナトリウムだけに偏っていない製品も存在します。

海水を原料とした本来の製法とは違うため、あくまで加工された塩という位置づけですが、

できるだけ手頃なものを選びたい場合は、栄養成分表示をチェックし、自分が納得できる製品を選ぶのも選択肢の一つです。

世界ではメキシコやオーストラリアが主要な生産国として知られています。雨が多い日本には、メキシコやオーストラリアのような大規模な天日塩田はありません。

引用:天日塩

伝統製法の塩(天日・平釜など)

ミネラルバランスに優れ、もっとも自然な製法で作られているものが多いのが、いわゆる「天然塩・自然塩」と呼ばれる種類です。

しかし、これらの用語に明確な定義はなく、食用塩の表示ルールを定めた食用塩公正競争規約では「自然塩」「天然塩」といった表現を商品名などに使うことを認めていません。

そこで本記事では、昔ながらの自然に近い製法でつくられた塩のことを“伝統製法の塩”としてまとめて解説します。

具体的には、製造工程に「天日」や「平釜」といった表示のある製品です。

「天然」、「自然」又はこれらに類する用語は、「天然塩」、「自然塩」等、塩を直接修飾する表現として使用することはできない。ただし、塩を直接修飾しない表現として使用する場合についてはこの限りではない。

引用:(特定用語の使用基準)第5条

天日塩とは?

天日塩とは、太陽熱や風力といった“自然エネルギー”を利用して結晶化させた塩のことです。

見分け方は、原材料名に「海水(国名または地域名)」が表示され、製造工程には「天日」と書かれているものが該当します。

日本は雨が多く湿度も高いため、広い塩田を使った天日塩の製造は難しいとされています。

しかし一部の地域では、「結晶盤」や「流下盤」などの設備を使い、小規模ながらも天日製塩が行われています。

天日塩は、ミネラルバランスに優れ味わい深い塩が多くおすすめですが、製造には時間と手間がかかるため、一般的に価格はやや高めになる傾向があります。

天日塩:「天日塩」の用語は、塩田、流下盤、枝条架、ネット等を用いて、主に太陽熱又は風力によって水分を蒸発させる方法により結晶化した食用塩に限り表示することができます。従って、地下かん水、湖塩など、海水以外の原料を天日で濃縮・結晶化した塩も天日塩という名称が使えます。

引用:食用塩公正取引協議会>規約の概要

海水またはかん水を浅い箱型の容器(結晶盤)に貯留し、ハウス内で静置して濃縮、結晶させて塩を作る方法です。塩の結晶を得るまで、釜で煮詰めるより長い時間を要します。稀に濃縮だけ行う場合もあります。

引用:B.結晶盤

平釜とは?

塩の製造工程欄に「平釜」と書かれている場合、密閉されていない開放釜で塩水を煮つめ、濃縮または結晶化させていることを意味します。

例えば「天日、平釜」と書かれていれば、“海水を太陽や風力を利用して濃縮した後、平釜で煮詰めて結晶化させた塩”ということです。

また、「平釜」だけの記載なら、“海水を長時間かけて煮詰め、濃縮・結晶化させた塩”であることを意味します。

いずれも、日本では古くから使われてきた、伝統的な方法です。

開放釜で煮詰めて塩の結晶をつくる方法です。釜に蓋があっても、形状が縦長であっても、大気圧に開放されていれば平釜といいます。

引用:工程用語>6)平釜:

(ここでは明治以降に導入された西洋式の鉄釜について説明します。)かん水を温める余熱釜があり、従来の塩釜より生産性が高かったため急速に普及し、大正末期には瀬戸内海沿岸の塩田のほとんどがこのタイプの平釜になりました。

引用:鉄釜(平釜)

その他(逆浸透膜)

逆浸透膜(RO膜)は、海水や汚れた水から“きれいな水”だけを取り出すための技術で、主に飲料水や工業用水の製造に用いられています。

塩の製造工程に「逆浸透膜」の表示がある場合、このRO膜によって得られた濃い海水を利用していることを意味します。

海水中の塩分を逆浸透膜を利用して濃縮する工程。海水から真水を作る時に出る濃い海水(塩分6%)を利用。

〜中略〜

海水成分比はほとんど変わりません。真水の採取と共用できます。

引用:工程用語>逆浸透膜

逆浸透膜(または半透膜)で塩類濃度の高い水と低い水を仕切ると、その浸透圧の差によって濃度の低い側から高い側へ水がひとりでに抜けてゆくが、逆に濃度の高い側に外から浸透圧の差を超える圧力をかければ、水分子だけが濃度の高い側から低い側に抜ける。

引用:逆浸透膜

「逆浸透膜」は、水に圧力をかけて水分子だけを通すフィルターのようなもので、塩分や不純物をまとめて取り除きます。

特定の成分だけを取り出す「イオン交換膜」とは違い、さまざまな成分を一度に除去するのが特徴です。

そのため、海水の成分比が大きく変化することはなく、塩づくりの工程として「逆浸透膜」の表示があっても、品質に影響が出ることはほとんどありません。

伝統的・自然な製法とはいえませんが、特別なこだわりがなければ、選んでも問題はないと個人的には考えています。

膜を通過しなかった塩類を連続的に排出しないと、加圧側の塩類濃度が限りなく上昇し、浸透圧が高まって膜を水が通過できなくなるため、通常のフィルターのように加えた水の全量を透過させて取り出すことはできない。

〜中略〜

このため、逆浸透膜からは必ず常に、塩類や不純物が濃縮された水(濃縮水、またはブライン (brine) と呼ぶ)が連続的に排出される。

引用:逆浸透膜

逆浸透膜との大きな違いは、イオン交換膜はイオンを通過させるが水はほとんど通過させない点にある。従って、海水中の非イオン性物質は脱塩水側に残留するため、飲料水としての質は逆浸透膜による濾過水のほうが高く、製塩としての質はイオン交換膜の方が高くなる。

引用:イオン交換膜

・参考URL:食用塩公正取引協議会>用語解説

国産の食塩おすすめ10選!

国産のなかから「おすすめの食塩」や、そのメーカーを紹介します。

天日や平釜といった伝統的な製法で、長く愛され続けている製品はもちろん、

逆浸透膜などの効率的な方法が使われていても、多様なミネラルを残した製品をピックアップしました。

スーパーでも買える身近な種類もありますので、ぜひご覧ください!

| 商品名 | 詳細 |

|---|---|

【海の精】あらしお | 原材料名:海水(伊豆大島) 工程:天日、平釜 食塩相当量:86.36g マグネシウム:700mg |

【海の精】やきしお | 原材料名:海水(伊豆大島) 工程:天日、平釜、高温焼成 食塩相当量:93.98g マグネシウム:760mg |

【海の精】ほししお | 原材料名:海水(伊豆大島) 工程:天日 食塩相当量:92.38g マグネシウム:525mg |

【沖縄海塩研究所】粟国の塩 | 原材料名:海水(沖縄県粟国島) 工程:天日、平釜 食塩相当量:73.4g マグネシウム:1660mg |

【白松】浜御塩 | 原材料名:海水(長崎県対馬) 工程:逆浸透膜、平釜 食塩相当量:86.7g マグネシウム:640mg |

【高江洲製塩所】浜比嘉塩 | 原材料名:海水(沖縄・浜比嘉島) 工程:天日、平釜 食塩相当量:96g マグネシウム:297mg |

【ソルティーブ】土佐の塩丸 | 原材料名:海水(高知県) 工程:天日 食塩相当量:90.424g マグネシウム:524mg |

【パラダイスプラン】雪塩 | 原材料名:海水(宮古島) 工程:逆浸透膜、加熱ドラム 食塩相当量:72.6g マグネシウム:3310mg |

【ぬちまーす】沖縄の海塩 ぬちまーす | 原材料名:海水(沖縄県宮城島) 工程:逆浸透膜、噴霧乾燥、低温焼成 食塩相当量:75.5g マグネシウム:3360mg |

【蒲刈物産】海人の藻塩 | 原材料名:海水(瀬戸内海)、海藻 工程:逆浸透膜、立釜、浸漬、平釜、焼成 食塩相当量:93.7g マグネシウム:1010mg |

※栄養成分は100gあたりの推定値

詳しく解説していきます♪

【海の精】あらしお

海の精の『あらしお』は、伊豆大島の清らかな海水を使用した伝統の塩。

海水由来のにがり成分をほどよく残しているため、塩気だけでなくほのかな“甘さ”や“旨み”を含んでいます。

素材の美味しさをぐっと引き出し、万能に使えるあら塩です。

おにぎり、スープ、炒め物などあらゆる料理に♪

【海の精】やきしお

海の精の『やきしお』は、あら塩を高温で焼き上げ、さらさらに仕上げたお塩です。

神社に伝わる日本古式の製法を参考に、おいしさと使いやすさの両方を実現。

苦味が少なく、まろやかで奥深い味わいに仕上げています。

ゆで卵や焼き魚、天ぷらにひとふりするだけで、素材の味が引き立ちます。煮物や炒め物など、料理の味付けにも便利です。

食卓ビン、詰め替え用、スタンドパックまで♪

【海の精】ほししお

海の精の『ほししお』は、太陽や風力といった自然の力を利用して結晶化させた、国産ではめずらしい“天日海塩”です。

伊豆大島の海水を100%を使用し、「ネット架流下式塩田」で濃縮、「温室式結晶皿」でじっくりと結晶化させています。

ゆっくりとける“ザラメ状”で、お吸い物やスープなどの調味料として、お刺身や天ぷらなどの“つけ塩”としてもおすすめです。

非加熱結晶ならではの旨み!

【沖縄海塩研究所】粟国の塩

沖縄海塩研究所の『粟国の塩』は、沖縄県・粟国島近海の海水を使用した、マイルドな味わいのお塩です。

くみ上げた海水は10日間かけて水分を蒸発させ、平釜で30時間じっくり煮詰めて結晶化。約1ヶ月ほどの時間をかけ、ていねいに仕上げられています。

素材の旨みを引きたて、あらゆる料理の味付けにはもちろん、手作りの梅干しやお味噌といった加工品の材料としてもおすすめです。

【白松】浜御塩

白松の『浜御塩』は、天然の海藻が育つ、長崎県・対馬海流の清らかな海水を原料にしています。

くみ上げた海水は「逆浸透膜」を利用して効率的に濃縮。さらに職人の手によって、「平釜」で一昼夜煮つめながらじっくりと結晶化させています。

ほどよい甘みと旨みを残した、しっとりタイプの“粗塩”で、おにぎりや焼き魚、煮物などの和食料理にぴったりです。

※逆浸透膜についてはこちら。

【高江洲製塩所】浜比嘉塩

高江洲製塩所の『浜比嘉塩』の原料は、自然豊かな沖縄県・浜比嘉島の海水100%。

昔ながらの「流下式塩田」を利用し、太陽や風力などの自然エネルギーで濃縮。さらに、職人の手によって「平釜」でじっくり炊き上げられています。

苦味の少ない、まろやかな味わいが魅力。和洋中、さまざまな料理に使える粗塩タイプです。

沖縄の自然から生まれた伝統海塩!

【ソルティーブ】土佐の塩丸

『土佐の塩丸』は、太陽や風力といった自然エネルギーのみを利用してつくられた、国内では貴重な“天日塩”。

高知県近海の海水を使用し、夏場は約1ヶ月、冬場は2ヶ月以上もの時間をかけて結晶化させています。

粒度の細かい『青丸』は、素材になじみやすい万能タイプ。粒度の粗い『白丸』は、焼肉や天ぷらなどのつけ塩にぴったりです。

非加熱ならではの旨み!

【パラダイスプラン】雪塩

沖縄県・宮古島でつくられる『雪塩』は、粉雪のようにきめ細かく、まろやかな味わいのお塩です。

宮古島の地層は、サンゴ礁が長い年月をかけて形成した“琉球石灰岩”でできており、自然にろ過された海水が得られるだけでなく、

この地層を通る過程で、カルシウムをはじめとする豊富なミネラル成分が海水に溶け込みます。

雪塩は、この海水を短時間で蒸発・結晶化させる独自製法により、一般的な食塩よりも多種多様なミネラルを含んでいるのが特徴です。

ふかふかのお塩!

【ぬちまーす】沖縄の海塩 ぬちまーす

| パウダー | 顆粒 |

|---|---|

| 工程:逆浸透膜、噴霧乾燥、低温焼成 | 工程:逆浸透膜、噴霧乾燥 |

| 食塩相当量:75.5g | 食塩相当量:77.3g |

| マグネシウム:3360mg | マグネシウム:2390mg |

| カリウム:970mg | カリウム:1100mg |

| カルシウム:700mg | カルシウム:1040mg |

“命の塩”という意味を持つ沖縄の『ぬちまーす』は、一般的な食塩に比べて塩分が約25%低く、まろやかな味わいが特徴です。

原料は、沖縄県うるま市・宮城島の太平洋側の海水。これを霧状にして空中で瞬時に結晶化させる特許取得の製法により、豊富なミネラルを含んだ塩が生まれます。

ラインナップは、料理になじみやすい『パウダータイプ』と、さらりとした質感でふりかけやすい『顆粒タイプ』の2種類です。

【蒲刈物産】海人の藻塩

『海人の藻塩』は、美しい瀬戸内の海水と、国産の海藻・ホンダワラを煮詰めて、ていねいに作り上げられた藻塩です。

海藻由来のミネラルがもたらす、深い旨みとまろやかな塩味が特徴。素材の味を引き立て、さまざまな料理を一層おいしく仕上げます。

「スタンドパック」や「業務用」のほか、「巻紙包み」や「土器入り」といった個性的なラインナップで、贈り物としてもおすすめです。

おにぎり、焼き魚などシンプルな料理にぴったり!