おなやみ

おなやみ表示されない添加物が心配……。

そんな悩みにお答えします。

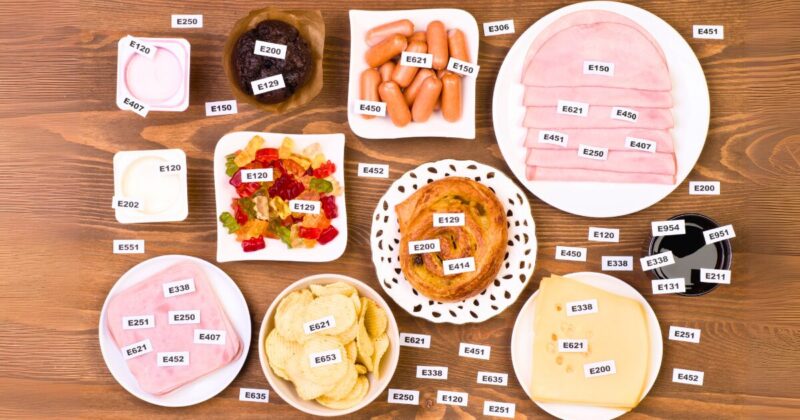

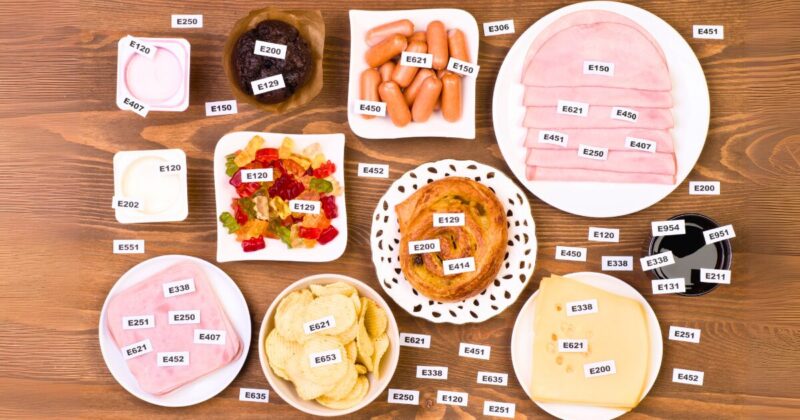

食品の裏面などに書かれる「原材料」の表示。普段から、じっくりチェックする方も多いのではないでしょうか。

特に注目される“食品添加物”は、着色料・保存料・酸化防止剤をはじめ、数多くの種類が存在します。

しかし、使われているすべての添加物が、表示されているわけではありません。

実は、食品の製造過程で用いられる添加物のうち、特定の条件を満たすことで表示が免除されるケースがあるのです。

本記事では、そんな誤解の多い食品添加物の表示について、基本的なルールや省略されるパターンを詳しく解説します。

食品表示に関する知識を深めたい方、より安心して食品を選びたいと感じた方は、ぜひご覧ください!

食品添加物とは?

「食品添加物」とは、食品の製造過程において、加工や保存の目的で使われるものであり、食品衛生法 第4条では、以下のように規定されています。

第四条 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。

〜中略〜

引用:食品衛生法 第4条

② この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。

添加物として認められている物質は、約1,500種類にのぼります。

また、これらは大きく分けて「指定添加物」「既存添加物」「天然香料」「一般飲食物添加物」の、4つに分類されています。

| 指定添加物 (470品目以上) | 国(厚生労働大臣)が使用を許可した添加物。化学合成品・天然由来のものがある |

|---|---|

| 既存添加物 (約330品目) | 日本で長年使用実績のある、主に天然由来の添加物 |

| 天然香料 | 主に動植物から得られる「香づけ」のための添加物 |

| 一般飲食物添加物 | 一般に飲食物として利用される食品を、添加物の目的で使用するもの※果汁を着色の目的として使うなど。 |

・参考資料:消費者庁>食品添加物>概要

添加物には、麺の弾力を生み出す「かんすい」や、豆腐製造にかかせない「凝固剤(にがり)」など、

日本で古くから使われてきた成分も“食品添加物”として扱われるものがあり、すべてが危険であるとは言い切れません。

一方、「たんぱく加水分解物」「果糖ぶどう糖液糖」などのように、常識的に食品とは認識しにくい成分であっても、添加物に含まれていないものも存在します。

そのため、食品選びは“無添加・〇〇不使用”といったわかりやすい表示だけで判断するのではなく、

原材料をしっかり確認し、聞きなれない成分が多く入っていないか?などチェックする習慣を持つことが大切です。

食品添加物の表示ルール

食品添加物は、原則として添加物欄か原材料名欄に表示されます。

原材料名欄に書かれる場合でも、スラッシュ(/)や改行などを行い、食品と添加物は明確に区別されています。

添加物の表示方法については、原則として、全ての添加物の物質名を添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

引用:添加物の表示方法

また、添加物は基本的に物質名で表示されますが、消費者への影響が大きいとされる以下の8種類については、「用途名」も併記することが義務付けられています。

| 用途名 | 表示例 |

|---|---|

| 甘味料 | 甘味料(アセスルファムK) |

| 着色料 ※添加物の中に「色」の文字を含む場合は、用途名を省略できる。 | 着色料(青1、赤40、黄4) 着色料(コチニール) |

| 保存料 | 保存料(ソルビン酸K) 保存料(亜硫酸塩) |

| 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 ※添加物の中に「増粘」の文字を含む場合、「増粘剤」又は「糊料」の用途名を省略できる | 増粘剤(キサンタンガム) 安定剤(増粘多糖類) ゲル化剤(ペクチン) |

| 酸化防止剤 | 酸化防止剤(BHT) 酸化防止剤(ビタミンC) |

| 発色剤 | 発色剤(亜硝酸Na) |

| 漂白剤 | 漂白剤(亜硫酸塩) |

| 防かび剤・防ばい剤 | 防かび剤(イマザリル) |

・参考URL:消費者庁>食品表示法等(法令及び一元化情報)>食品表示基準に係る通知・Q&Aについて>食品表示基準について(別添 添加物関係)

増粘安定剤は使い方によって、少量で高い粘性を示す場合には「増粘剤」、液体のものをゼリー状に固める作用(ゲル化)を目的として使う場合には「ゲル化剤」、粘性を高めて食品成分を均一に安定させる効果を目的として使う場合は「安定剤」と呼んで区別します。

引用:4 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料

添加物が省略・免除されるケース

食品添加物は、原則として「物質名」の表示が義務づけられています。

しかし、まとめて書かれたり省略されたりして、使われたすべての添加物が記載されているとは限りません。

一括表示

食品添加物のなかで、以下の14種類については「一括名」での表示が認められています。

原材料にこのような表示があり、具体的な物質名の記載がない場合、一つの表示で複数の添加物が使われている可能性が高いということです。

| 一括表示名 | 主な使用目的 | |

|---|---|---|

| 1 | イーストフード | イースト(酵母菌)の働きを強める |

| 2 | ガムベース | チューインガムの基材 |

| 3 | かんすい | 中華麺類の弾力、色、風味 |

| 4 | 苦味料 | 苦味をつける、強化する |

| 5 | 酵素 | 食品の製造・加工時に使用 |

| 6 | 光沢剤 | 食品の保護、表面に光沢を与える |

| 7 | 香料 | 香りをつける、強化する |

| 8 | 酸味料 | 酸味をつける、強化する |

| 9 | チューインガム軟化剤 | チューインガムを柔軟に保つ |

| 10 | 調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)、 調味料(核酸)、調味料(核酸等)、 調味料(有機酸)、調味料(有機酸等)、 調味料(無機塩)、調味料(無機塩等) | 味の付与、調整、向上 |

| 11 | 豆腐用凝固剤(凝固剤) | 豆乳を固めて豆腐にする |

| 12 | 乳化剤 | 乳化、消泡、分散など |

| 13 | 水素イオン濃度調整剤(pH調整剤 ) | 食品のpHを調整し、変色・腐敗などを抑える |

| 14 | 膨張剤、膨脹剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉 | ガスを発生させ、生地を膨らませる |

一部の食品添加物については使用目的を表す『一括名』で表示できる例外が認められており、物質名が表示されない食品添加物があります。

~中略~

これらの食品添加物は、複数の組み合わせで効果を発揮することが多く、個々の成分まですべてを表示する必要性が低いと考えられる食品添加物や食品中にも通常存在する成分であるため、一括名で表示しても表示の目的を達成できるとして一括表示が認められています。

引用:物質名が表示されない食品添加物がある?

例えば、「イーストフード」は、酵母の発酵を助け、パン生地の膨らみや品質を安定させるために使われる添加物です。

しかし、この名称は特定の物質を指すものではなく、硫酸カルシウムやリン酸塩、アンモニウム塩類など、複数の成分をまとめた“一括表示名”です。

認められた成分の中から用途に応じて組み合わせて使われますが、食品表示では「イーストフード」としか記載されず、個々の成分までは分かりません。

(3)添加物の範囲 以下の添加物をイーストフードの目的で使用する場合

塩化アンモニウム 塩化マグネシウム

グルコン酸カリウム グルコン酸ナトリウム

酸化カルシウム 焼成カルシウム

炭酸アンモニウム 炭酸カリウム(無水)

炭酸カルシウム 硫酸アンモニウム

硫酸カルシウム 硫酸マグネシウムリン酸三カルシウム リン酸水素二アンモニウム

引用:別添 添加物関係(1-4)

リン酸二水素アンモニウム リン酸一水素カルシウム

リン酸一水素マグネシウム リン酸二水素カルシウム

・参考URL:食品衛生の窓>一般用加工食品(添加物) /消費者庁>食品表示法等(法令及び一元化情報)>食品表示基準に係る通知・Q&Aについて>食品表示基準について(別添 添加物関係)

キャリーオーバー

キャリーオーバーとは、原料に含まれる添加物が最終製品に少量残留した場合、その量が食品の品質や機能に影響を与えないものを指します。

このような場合、食品表示法に基づき、添加物としての表示が免除されることがあります。

次のすべての条件に当てはまる場合は「キャリーオーバー」となり、表示が免除されます。

- 食品の原材料の製造又は加工の過程において使用されるもの

- 当該食品の製造又は加工の過程において使用されないもの

- 当該食品中には、当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの

(例)

シュークリームの原料配合中、少量使用されているマーガリンに含まれていた乳化剤

ビール製造の際に使用されるスターチやホップ中の二酸化硫黄

揚げパンやドーナッツの製造に使用する揚げ油に含まれていた消泡剤としてのシリコーン樹脂

引用:一般用加工食品(添加物)

例えば、「菓子パン」の原材料に、“マーガリン”と書かれていた場合、このマーガリンにも保存料などの添加物が含まれていたとします。

しかし、最終製品の「菓子パン」に対しては、濃度が薄まって保存料としての効果は発揮しないため、成分が残っていても原材料に記載されないということです。

加工助剤

加工助剤とは、食品の製造過程で使用される物質で、最終製品には残らないか、微量しか残らないものを指します。

例として、抽出溶媒・精製時のろ過材・酵素などがあります。

食品の加工の際に添加されるもので、次の3つのいずれかに該当する場合は「加工助剤」となり、表示が免除されます。

引用:一般用加工食品(添加物)

- 当該食品の完成前に除去されるもの

(例)油脂製造時の抽出溶剤であるヘキサン- 当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの

(例)ビールの原料水の水質を調整するための炭酸カルシウム- 当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの

(例)豆腐の製造工程中において、大豆汁の消泡の目的で添加するシリコーン樹脂

その食品添加物の使用基準で、最終食品の完成前に除去あるいは分解または中和することが定められているもので次のようなものが該当します。

亜塩素酸ナトリウム、アセトン、イオン交換樹脂、塩酸、過酸化水素、次亜塩素酸水、シュウ酸、臭素酸カリウム、水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、二酸化ケイ素、ヘキサン、ポリビニルポリピロリドン、硫酸

ただし、除去又は中和という使用基準にかかわらず、水酸化カリウムは例外で、物質名で表示されます(食品表示基準について(加工食品)1義務表示事項(4)添加物、③ その他 ケを参照)。

引用:Q5 具体的には、どういうものが、加工助剤になるのですか

・参考URL:日本食品添加物協会>食品添加物の表示

その他:表示面積が小さい、バラ売り等

キャリーオーバーや加工助剤、一括名による表示のほか、原材料名や添加物名については、条件により一部の表示が省略・免除されることがあります。

- 容器の表示面積が小さい…容器の表示面積が30cm²以下の場合

- 容器に入れずに販売される…惣菜、パン屋など「量り売り」や「バラ売り」

- 製造者と販売者が同じ場合…レストラン、ファストフード店、持ち帰り弁当など

3 前二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。

〜中略〜

添加物 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの(特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)

引用:食品表示基準 第三条-3

容器包装に入れず、ばら売りなどで販売される食品については、添加物を含む旨の表示義務はありません。しかし、次の場合は、売り場等に添加物の物質名及び用途名を使用した旨を表示することが望まれます(食品表示基準について(別添 添加物))。

引用:食品衛生の窓>その他の表示事項

- 防かび剤又は防ばい剤として、アゾキシストロビン、イマザリル、オルトフェニルフェノール、オルトフェニルフェノールナトリウム、ジフェニル、ジフェノコナゾール、チアベンダゾール、ピリメタニル、フルジオキソニル又はびプロピコナゾールを使用した食品

- 甘味料のサッカリン、サッカリンカルシウム又はサッカリンナトリウムを使用した食品

(義務表示の特例)

第五条 前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。〜中略〜

食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合

引用:食品表示基準>第五条

まとめ:原材料のシンプルな食品を。

食品添加物の表示について、基本ルールや省略・免除されるケースを解説しました。

日本では多くの添加物が認可されており、同じ目的の添加物がまとめて表示されたり、そもそも表示義務が免除されるケースも存在します。

そのため、いくら注意していても、表示されない添加物については知る手段が限られており、見落としやすいのが現状です。

しかし、日頃から原材料表示を確認したり、「加工助剤」「キャリーオーバー」「一括名表示」といったルールを理解しておくことで、どんな食品に注意が必要か、徐々に感覚が身についてきます。

特にスーパーの惣菜やレトルト食品などの加工品には、目に見えない添加物が使われていることが多いため、注意して選びましょう。